出土品の紹介

赤坂遺跡からは、豊富な遺物が出土しており、ここでは、その一部を紹介します。

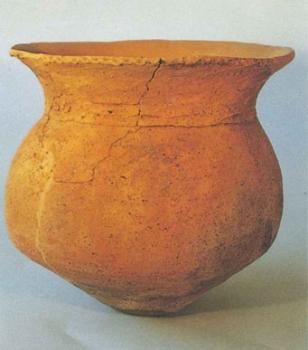

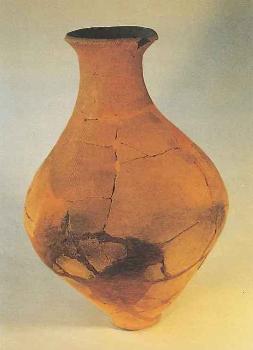

土器

弥生土器と呼ばれる土器です。明治17(1884)年に東京都文京区本郷弥生町で発見され、モース博士により発見された東京都品川区大森貝塚の縄文土器と比べ形や焼き方、文様が異なることから弥生土器と呼ぶことになりました。三浦半島では弥生時代中期後半に西日本的要素を持つ土器(宮ノ台式土器)の出現により弥生文化が定着してゆきました。また、弥生時代後期になると久ヶ原式土器とよばれる土器が東京湾沿岸を中心に分布するようになります。赤坂遺跡においても弥生時代中期後半から後期の土器が出土しています。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第2集』・1992年3月]

甕形土器(久ヶ原式土器)

壺形土器(宮ノ台式土器)

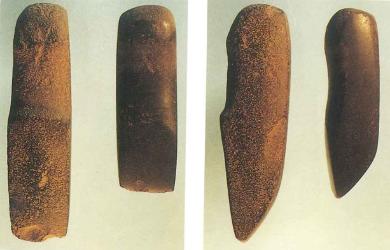

石器

赤坂遺跡では、伐採具と考えられている石器のほかに、木製品を作るために使用されたと考えられている石器やクルミなどの木の実を割ったり砕いたりするために使用されたと考えられる石器が多数出土しています。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第2集』・1992年3月]

抉入石斧(えぐりいりせきふ)

扁平片刃石斧(へんぺいかたばせきふ)

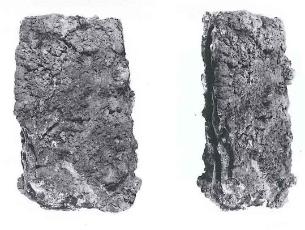

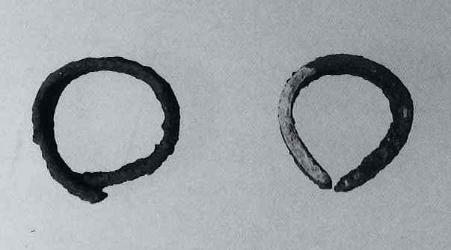

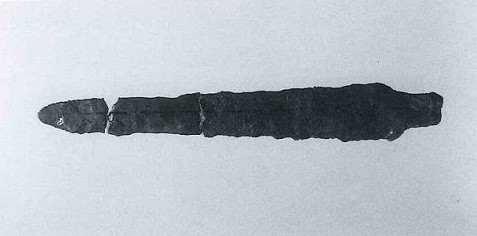

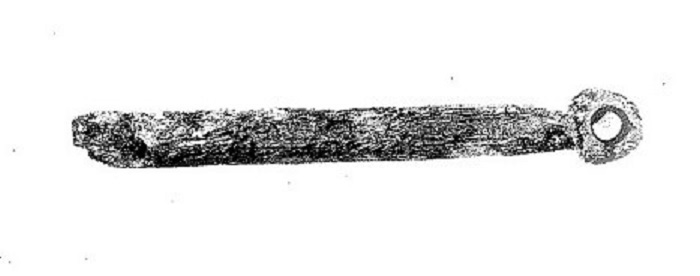

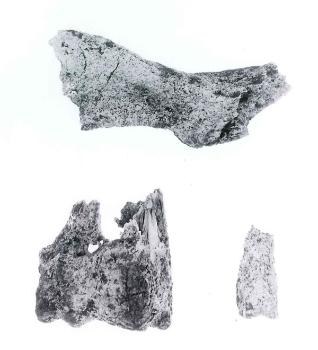

金属器

三浦半島の弥生時代中期の段階では鉄などの金属器の使用は数少ないものと考えられていますが、赤坂遺跡では鉄製の斧や短剣、釣針、ヤス、青銅製の銅鏃、銅環(指輪)、有鉤銅釧(装身具)などが出土しています。このことは、赤坂遺跡が当時としては希少な鉄器や青銅器などを所有する力をもったムラであったことを伺うことができる重要な出土品です。また、三浦半島でも弥生時代中期後半から後期において、その種類を増やすと同時に、出土する量も増加していくことが明らかであり、弥生時代における石器から金属器への社会的な過渡状況を出土品が物語っています。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第2集』・1992年3月、『三浦市埋蔵文化財調査報告書第17集』・2006年3月]

昭和24(1949)年の川上久夫氏による調査で出土した鉄斧

赤坂遺跡初めての鉄製品資料

第10次調査で住居址から出土した銅環

第10次調査で住居址から出土した鉄剣

骨角製品

赤坂遺跡は三浦市の内陸部標高50メートル前後の台地上に位置する集落遺跡ですが、漁撈の痕跡を示す遺物として、第1次調査で骨製のヤス(魚介類を突き刺して漁獲する道具)が出土し、第15次調査においても、長さ6センチほどの骨製のヤスが出土しています。これらの遺物は漁撈活動や海蝕洞穴遺跡との関係を示す貴重な資料と言えます。

また、大浦山洞穴遺跡から出土した骨製のかんざしと同類のかんざしが第8次調査で出土していることは、極めて希少な例として評価されます。 [参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第2集』・1992年3月]

第8次調査で出土した骨製のかんざし

第1次調査で出土したヤス

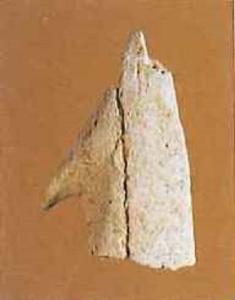

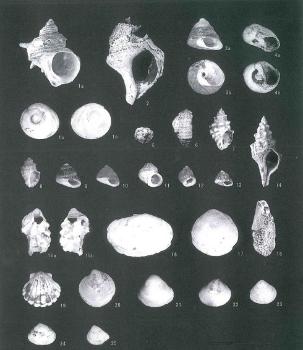

貝製品

赤坂遺跡第8次調査の際に、貝塚を伴う住居址内よりベンケイガイ製の貝輪(装身具)が出土しました。こうした貝製品は三浦半島に点在する海蝕洞穴遺跡より出土する貝製品ときわめて類似した要素をもっており、海辺に存在する海蝕洞穴遺跡と台地上にある集落遺跡との関係があったことを伺わせる資料です。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第5集』・2001年3月]

第8次調査で住居址から出土した貝輪

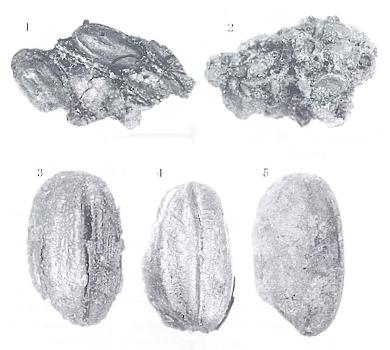

炭化米

農耕文化の出発点と言われている弥生時代ですが、赤坂遺跡からも食用とする部分が炭化したいわゆる“炭化米”が出土しているので、その様相が伺えます。現在までの調査では、水田などの痕跡は特定されていませんが、住居址などからは炭化米が出土しています。出土した炭化米には、写真1のように稲穂の状態で出土したもの、写真3・4のように米粒に籾や胚が付着したままの所謂イネが炭化したものがあります。また、写真2ように個々の炭化米がバラバラの方向に向いた状態で炭化した塊も出土し、この塊から脱落したと思われるものが写真5です。写真5は、写真3・4のような籾や胚といった表面の構造がなく、調理したコメの炭化物と考えられています。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第17集・2006年3月]

第11次調査で出土した炭化米

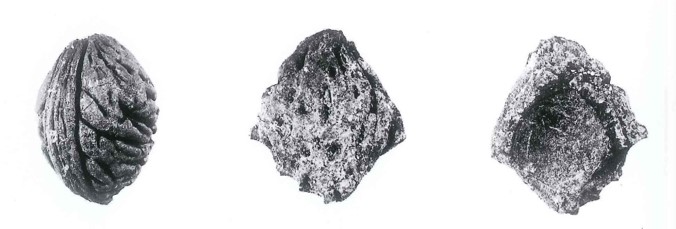

自然遺物

弥生時代は農耕文化の出発点と言われていますが、農耕のほかに食糧獲得の手段として縄文時代から行われてきた狩猟、漁撈、植物採集など多彩な生業を行っていたことが出土遺物から判明してきています。[参考文献:『三浦市埋蔵文化財調査報告書第2集』・1992年3月]

モモの種子(左)とクルミの破片

シカ・イノシシの歯

第8次調査で住居址から出土した貝類

シカ・イノシシの骨

関連リンク スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 文化スポーツ課(文化担当)

電話番号:046-882-1111(内線411・412・427)

南下浦コミュニティセンターについては:046-882-1111(内線486)

ファックス番号:046-882-1160

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月10日