海南神社夏祭りの「行道(お練り)獅子」

海南神社夏祭りの「行道(お練り)獅子」

三浦市指定重要無形民俗文化財(平成4年4月30日指定)

行道(お練り)獅子の起源は平安時代に遡ることができ、文殊菩薩の獅乗を意味する宗教的な儀式の一つでした。江戸時代になると、菩薩の影響を宿した獅子は、神の使途として祭礼行列の先頭を行き、行列を脅かす悪霊を威圧し、道を治める露払いと考えられるようになりました。

海南神社の行道獅子は、その規模からみて、県内随一のものであり、木遣りの受け答えによって行道することも他に類例がありません。

海南神社の祭礼では、神輿は「サス」獅子は「ネル」といいます。いずれも氏子の隆盛を願うためにおこなうとされます。獅子をネルのは「悪霊や災いものを払い、福を呼ぶ」ためで各家の前では特別に獅子を練って歩きます。

普通、獅子に噛んでもらうと病気が治癒・回復すると言われますが、海南神社の行道獅子の場合、個人的な病へいの治癒などについては、獅子の毛を抜いて手首や足首に巻いておくとその1年はご利益があり、病気・不幸にあうことがないと言われてきました。

参考文献

『三浦の文化財第20集』1994年発行

写真

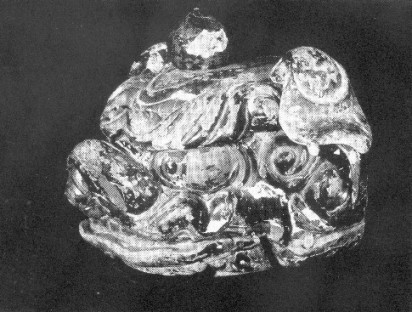

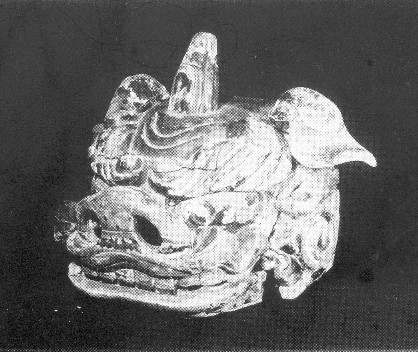

現在の獅子頭以前に使われていた獅子頭(左:宝珠型、雌右:角型、雄)

関連リンク スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 文化スポーツ課(文化担当)

電話番号:046-882-1111(内線411・412・427)

南下浦コミュニティセンターについては:046-882-1111(内線486)

ファックス番号:046-882-1160

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月28日